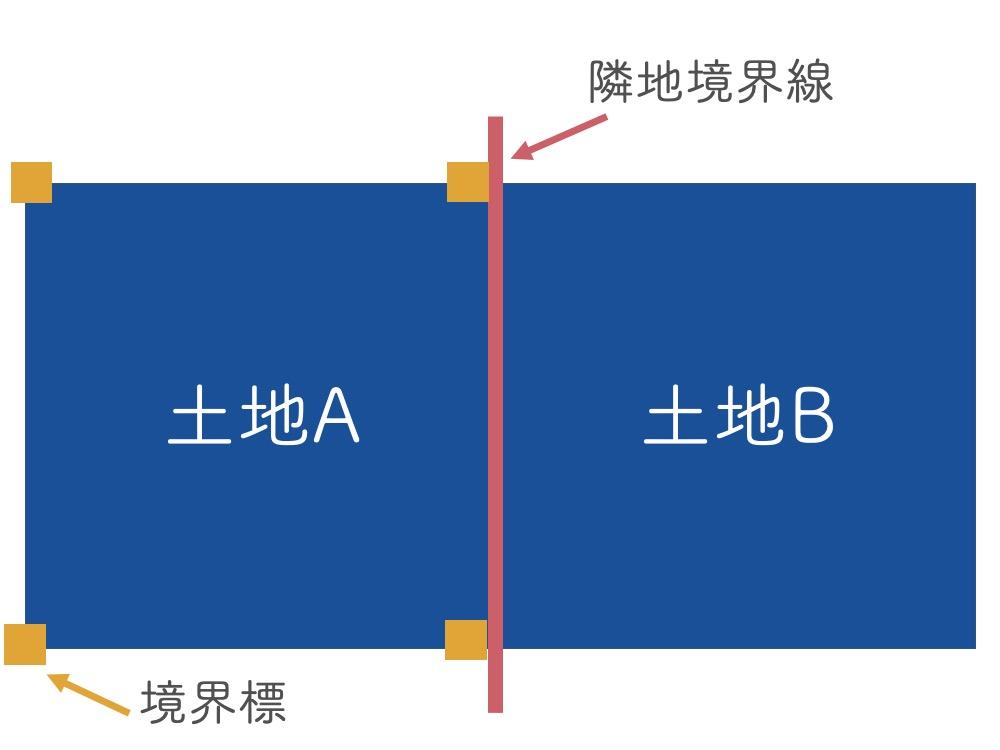

隣地境界線とは?

土地に建物を建てる際は、トラブルを避けるために「どこまでが自身の土地なのか」を明確化しておく必要があります。土地に関する権利を行使するうえで、「隣地境界線」は必ず確認しておかなければならない項目の一つです。

そもそも「隣地境界線」とは、土地と土地の境界を示す線です。住宅においては、敷地の四隅に打ち込まれている杭や境界標をつないだ線のことを指します。

実際の土地に隣地境界線が引かれているわけではないですが、書類上で隣との敷地を分ける法的な有効性を持ちます。

また、土地と土地の境界を示す線には「敷地境界線」や「道路境界線」などもあります。

隣地境界線から建造物の適切な距離

建物は原則的に境界線から50㎝以上離さなければならない

建物は、原則的に外壁を境界線から「50cm以上」離して建築しなければなりません。これは、民法で規定されています。ただし、民法は個人間の権利や義務関係を規律する法律であることから、個人間で合意さえしていれば、境界線から外壁までの距離が50cm未満であっても問題ありません。

窓や縁側の規定

外壁を境界線から50cm以上離したとしても、境界から50cm程度のところに窓などこちらを覗かれる可能性があるものがあると、落ち着いて生活することはできません。従って、民法では、外壁を境界線から50cm以上離すことに加え、境界線から1m未満の距離に窓や縁側を作る場合は、目隠しを付けるよう規定しています。ただ、こちらも民法は私法であることから、当人同士で合意形成ができていればこの限りではありません。

塀やフェンスの規定

民法では、境界線から建物までの距離だけでなく、塀やフェンスの設置方法も規定しています。所有者の異なる2棟の建物の間に空き地がある場合、費用を分担して境界に塀やフェンスを建てることができます。協力が得られなかった場合は、板塀や竹垣などの素材で「2m」のものであれば独断で建てられます。

隣地境界線を確認するには、次のような方法があります。

①土地家屋調査士に測量してもらう

②境界確認の書面を確認する

③現地で境界標を確認する

④地積測量図を取得する

⑤筆界特定制度を利用する

確定測量にかかる費用とは

確定測量にかかる費用は一般的な戸建住宅で60万円〜80万円程度といわれていますが、こちらも一概にどれくらいということはできません。かかる期間と同様に、土地や隣地所有者の属性や状況によります。

また「官民境界明示」を要するときは、測量費用が100万円を超えることもあります。官民境界明示とは、官有地と民有地の境界を確定することを指します。隣接地に公道や国有地、河川などが含まれる場合は、確定測量に官民査定を要します。官民境界明示を要する場合は調査規模が大きくなりやすいため、時間も余計にかかる傾向にあるのです。

隣地境界線に関するトラブル事例

隣地境界線を巡るトラブル事例として、以下のようなものが挙げられます。このような状況が見られる場合、今は問題になっていなかったとしても、将来的に隣人との間でトラブルが発生してしまう恐れがあるためご注意ください。

隣地境界線に関するトラブルで最も多いのは、越境です。越境とは、次のようなものが境界線を越え、隣地に侵入している状態を指します。

- 樹木の枝葉

- 塀やフェンス

- 擁壁

- エアコンの室外機

- 雨樋

- 出窓

- ベランダ

- 給排水管・ガス管 など

地面に置いてあるもの・建造してあるもの以外にも、空中あるいは地中で隣地に侵入してしまっている場合も越境に該当します。購入を検討している不動産、あるいは所有中の不動産に越境が見られる場合は、隣地所有者とのトラブルの要因となります。越境は現地を確認しなければわからないため、図面や間取りだけでなく、必ず現地確認をしたうえで物件選びや現況の確認をするようにしましょう。